Contra el cuerpo disciplinado: una crítica al culto físico bajo el capitalismo

Contra el cuerpo disciplinado: una crítica al culto físico bajo el capitalismo

|

| Portada: Foto libre de derechos |

Cuida lo que comes, controla las grasas que ingieres, no tengas una vida sedentaria, haz deporte, muscula, grábalo, súbelo a redes, progresa, mejora tu estado físico. Para tener una mente sana, hay que tener un cuerpo sano. El esfuerzo tiene su recompensa.

Mientras escribo este texto sobre el cuerpo como lugar disciplinatorio, estoy pensando que mañana tengo que ir al gimnasio. Nos hemos vuelto, muchas personas en esta sociedad, esclavas del disciplinamiento corporal.

El cuerpo es un campo de batalla, la carne es un panfleto político. En el capitalismo, sistema social e histórico en el que vivimos, todo es una mercancía, todo está sujeto a la relación social capitalista, donde hay que revalorizar y mover el valor de manera continua y progresiva. Y para eso, el trabajo, la producción y también el consumo son totalmente necesarios.

El capitalismo ha pulido tan bien sus técnicas productivas y extractivistas que la propia carne de la clase trabajadora, ahora convertida en clase consumista alienada, es uno de los mercados más lucrativos por los cuales la cultura del realismo capitalista nos bombardea.

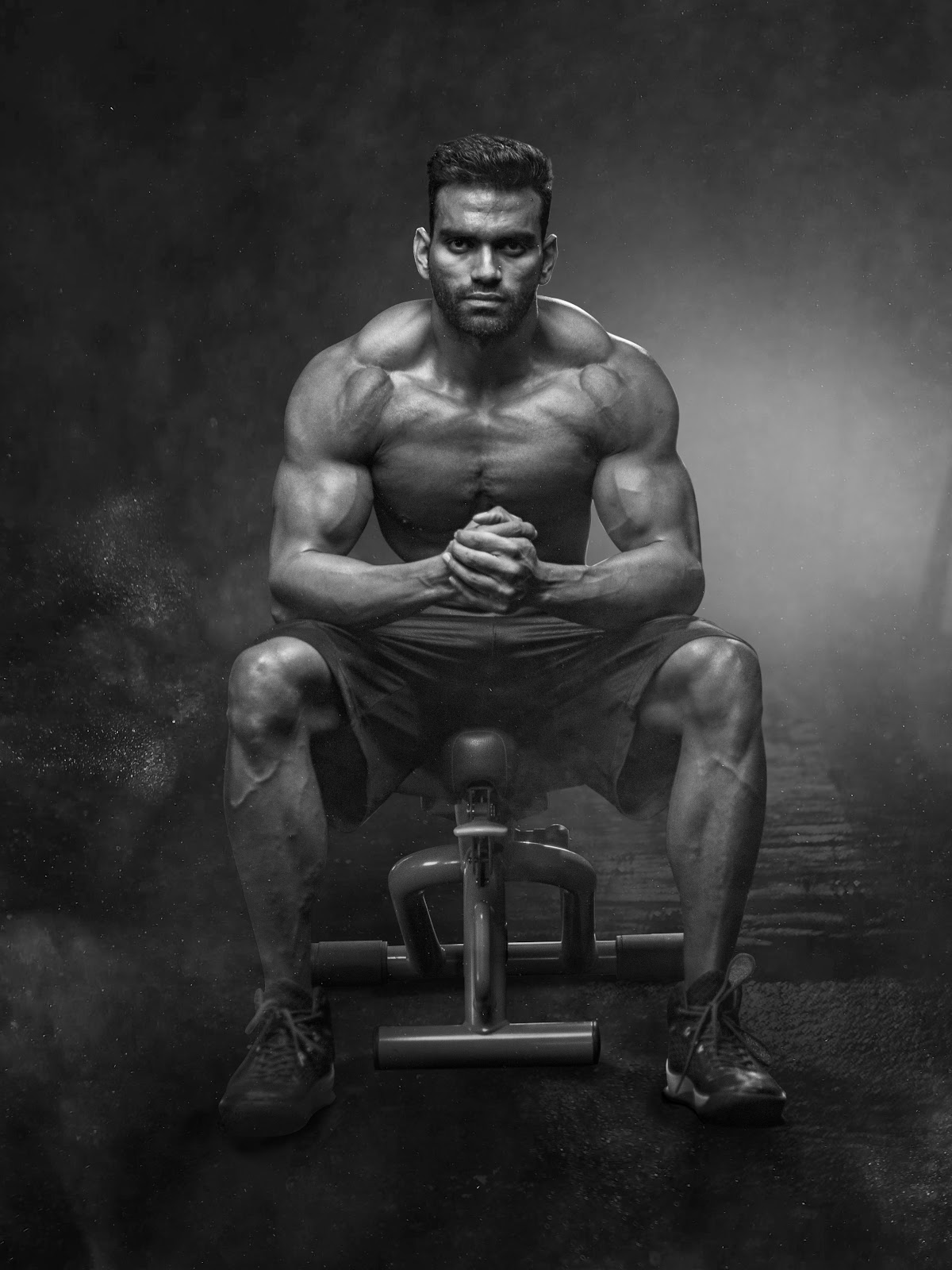

El culto al cuerpo, el dios del músculo, el fitness, el culturismo, los anabolizantes, las dietas milagrosas, la estética helenística, el estoicismo, la cultura del sacrificio, el mercado de la belleza... ¿Cuántos de los que leéis estas líneas habéis tenido complejo con vuestro cuerpo? ¿Cuántas habéis estado atrapadas frente a un estereotipo inalcanzable, sobre una figura que, en realidad, es artificiosa?

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Desde las fábricas del siglo XIX hasta los gimnasios abarrotados del siglo XXI, el cuerpo ha sido un objeto moldeable por y para el sistema capitalista. En el pasado, el capitalismo necesitaba cuerpos fuertes y obedientes, útiles para la producción fordista. Hoy, sobre todo en el norte global, necesita cuerpos visibles, disciplinados, deseables, gestionables y, sobre todo, insatisfechos. No ha cambiado el principio de extraer plusvalía; ha cambiado la estética y, quizá, la manera de sacarnos beneficio. No olvidemos que la plusvalía se extrae de nuestro salario, que nos deja lo mínimo para poder reproducir nuestra fuerza de trabajo. Sin embargo, ese poco que nos queda ahora es reinvertido en el mercado del "autocuidado" y la autogestión: cuerpo, dietas, ocio escaparate. Nuestro propio tiempo libre se ha convertido en una cárcel de antidisciplinamiento capitalista.

Descartes contra Spinoza: el cuerpo como cárcel o como potencialidad

El sujeto cartesiano elaborado por René Descartes establece una división contundente entre la mente consciente y el cuerpo: “Cogito, ergo sum” (Pienso, luego existo), llegaba a decir el francés en una de sus frases más conocidas.

Sin embargo, desde un punto materialista del cual partimos en este artículo, el cuerpo es una prolongación extensible de una vasta realidad interconectada. Una realidad material que, para el antagonista predilecto de Descartes, Spinoza, se componía de su famosa sustancia: "El alma y el cuerpo son una y la misma cosa, que se concibe ahora bajo el atributo del pensamiento, ahora bajo el atributo de la extensión" (Ética, parte III).

El cuerpo, por tanto, no es algo inferior y sometido a la voluntad de la razón y la conciencia. El cuerpo es la conciencia, es la realidad misma de la cual nosotros y nosotras nos conformamos. Es decir, tomamos forma.

No obstante, el sujeto cartesiano sigue siendo instrumentalizado por las narrativas del capital: si el cuerpo es algo inferior y sometido a la conciencia, puede y debe ser disciplinado. Esto abre la puerta rápidamente al discurso de "si quieres, puedes; con esfuerzo todo se logra". Algo que se usa para estandarizar el cuerpo, para someterlo a la forma que se exige en el capitalismo, a causa, sobre todo, de la industria de la belleza y la moda.

Este discurso acaba generando violencia, desde trastornos alimenticios hasta el consumo de anabolizantes y otras sustancias que perjudican la salud. Además, ideologías ligadas a estos cultos superficiales acaban por enlazar rápidamente dicha atmósfera con las finanzas, la superación personal, el estoicismo de mercadillo y demás remedios individuales para hacer frente a todo aquello que nos sobrepasa y nos hace sentir mal. No es raro que en figuras como Llados o los "cryptobros" o "Gymbros" veamos, fácilmente, el espíritu violento del capital a todo trapo dentro de su propia maquinaria cultural.

Pero no todo está dicho, ni mucho menos. Ya por el siglo XVII, el ya citado Spinoza nos dio la clave para romper estas cadenas: el cuerpo no está separado de la mente, sino que es una expresión de nuestra existencia. No se trata de dominarlo, sino de entenderlo, de potenciarlo, de afectarlo y ser afectado. Mientras el neoliberalismo nos impone cuerpos inalcanzables que siempre tienen que estar consumiendo y consumiéndose en una carrera eterna, Spinoza nos recuerda que el cuerpo es una red de relaciones vivas, un campo de potencia, no de rendimiento. El cuerpo, por tanto, es un panfleto político, el cual es nuestra forma de existir, de poder y querer actuar.

El cuerpo en la cultura: Gymbros, neoestoicos y la serie Olympo

En este panorama surgen dos fenómenos culturales curiosamente emparentados: los gymbros y los neoestoicos. Ambos promueven una filosofía de vida basada en la autodisciplina extrema, la superación personal y el rechazo de lo emocional. En el fondo, son dos versiones modernas del hombre hecho a sí mismo. La masculinidad, al igual que muchas otras identidades en el capitalismo, está en crisis a causa del desmoronamiento de las promesas liberales, así como el aumento de la precariedad a nivel global de la clase trabajadora. Queda fácil para el capitalismo extraer valor de su propio síntoma, y les ofrece a muchos jóvenes (también mujeres) buscar refugio en el músculo, en la lógica del rendimiento, en el cuerpo como armadura.

Una de las series más recientes de Netflix, Olympo, ofrece una mirada en clave de thriller psicológico sobre un grupo de jóvenes atletas becados en un centro de alto rendimiento de los Pirineos españoles, donde la presión por destacar convierte cada gesto, cada decisión, en parte de una competición enfermiza. A medida que avanzan los episodios, se revelan las tensiones internas de estos jóvenes deportistas llevados al límite: secretos, traumas, abusos y la línea cada vez más borrosa entre deporte, disciplina y autodestrucción.

|

| Fotograma de la serie Olympo |

Esta serie es muy útil para explicar lo narrado, porque sirve como espejo cultural de la tensión contemporánea entre la autodisciplina como virtud y como carga. De hecho, la ficción despliega dos narrativas paralelas que, lejos de contradecirse, se entrelazan en la lógica del capitalismo actual: por un lado, critica los excesos físicos y psicológicos de la cultura del alto rendimiento; por otro, se recrea estéticamente en los cuerpos musculados, esculpidos, "perfectos", casi mitológicos, de los protagonistas.

|

| Fotograma de la serie Olympo |

El cuerpo en Olympo es arma, templo, mercado y cárcel al mismo tiempo. Se presenta como bendición —una señal de que uno ha sido elegido para destacar—, pero también como prisión: no se puede salir del ciclo del entrenamiento, del control alimenticio, del dolor como moneda para alcanzar valor. Este doble juego es central para entender cómo el capitalismo explota las contradicciones que él mismo genera: los jóvenes sufren ansiedad, desorientación e hipervigilancia sobre su imagen corporal, y el sistema les vende como salida la promesa de un cuerpo blindado, fuerte, valioso, aunque nunca sea suficiente. Un círculo perverso, otro más, en el realismo capitalista.

Comentarios

Publicar un comentario